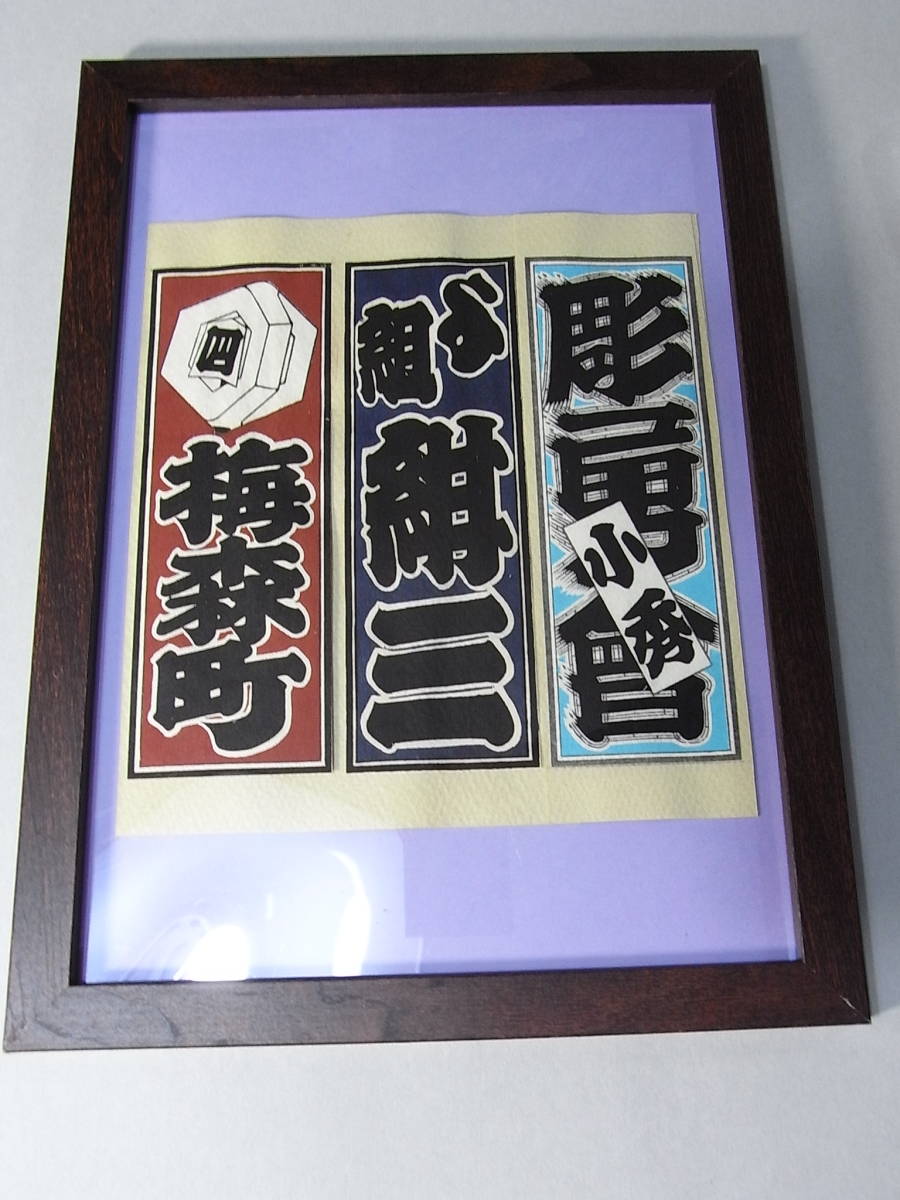

寄席文字家元 橘右近(二代目集古庵)の貼千社札・三枚額(縦14×横5㌢)「彫勇会・与組紺三・梅森町」※江戸町火消し 落語『火事息子』 アート、エンターテインメント

タイムセール

タイムセール

999円以上お買上げで代引き手数料無料

商品詳細情報

| 管理番号 | 新品 :87694489 | 発売日 | 2024/04/12 | 定価 | 8,800円 | 型番 | 87694489 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| カテゴリ | |||||||||

寄席文字家元 橘右近(二代目集古庵)の貼千社札・三枚額(縦14×横5㌢)「彫勇会・与組紺三・梅森町」※江戸町火消し 落語『火事息子』 アート、エンターテインメント

橘右近、本名は椙田兼吉、かの少年時代は芝・金

杉橋近くで育ち、近くにはシマと呼ばれる貧民窟ま

であり、大工や左官、鳶などの職人、人足や芸人、

はては博打打ちや弔い担ぎまでいた町で育ったと右

近師の著書『落語裏ばなし』に書いてありんす。右

近にとって職人は、空気のようなものでござんした。

寄席文字家元・橘右近の千社札三枚額「彫勇会・

与組紺三・梅森町」(タテ14×ヨコ5センチ)の

千社札が額の中に三枚ある。額縁のサイズは、タテ

23センチ・ヨコ32センチとなかなか大きく見栄

えする。入手先の右近師の愛弟子であり、噺家さん

が鬼籍の人となって20年以上経ち、この品が原作

なのか、特別な刷り物なのかわかりません・・・・。

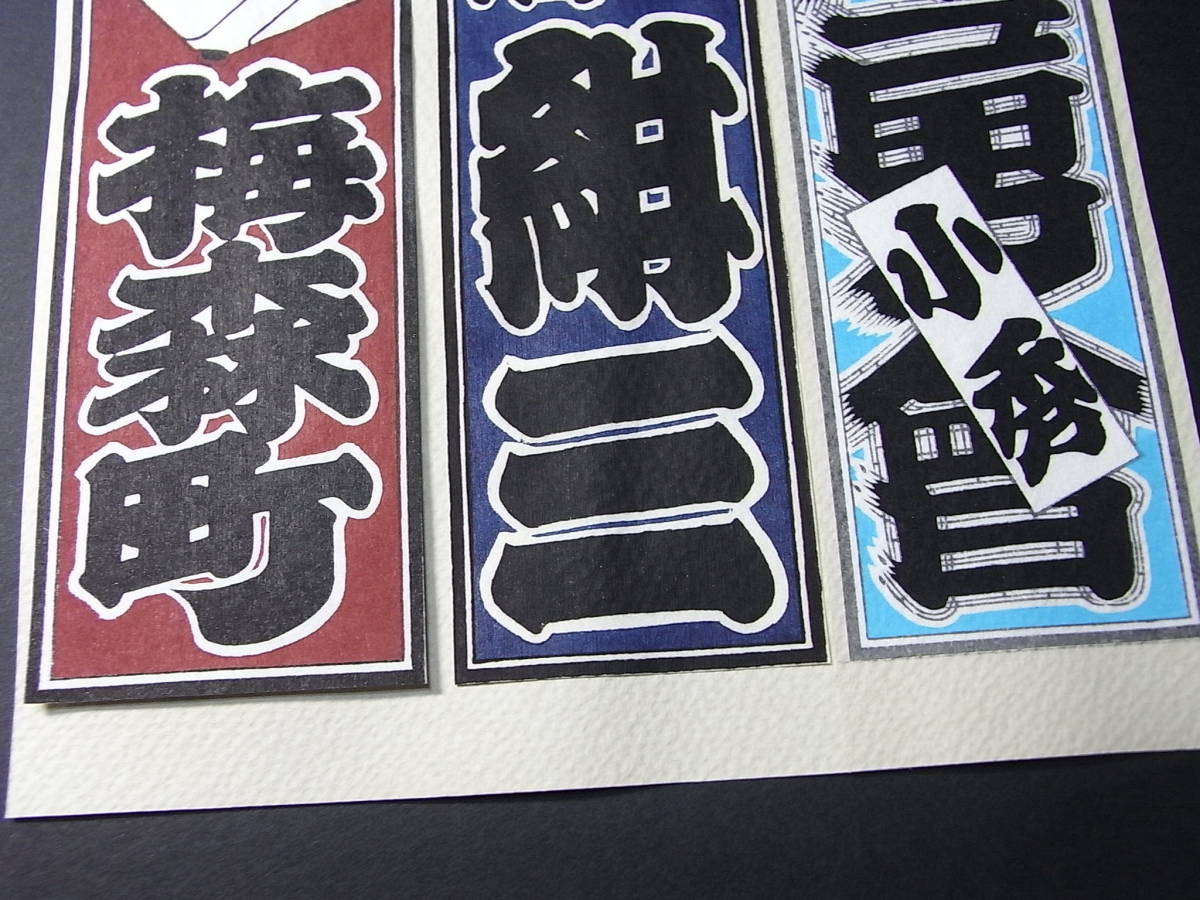

さて『彫勇会』は、大正12年関東大震災の大惨事

の教訓から、その2年後に結成された消防会で、神

田明神界隈で活躍した。江戸町火消しの魂を彩粋會

は受け継いだ。この会のある種の品は、かつては江

戸文字だったが、右近師との友誼の縁で寄席文字を

使用していた時期がある。右近師没後25年の令和

の今日はどうかは確認していない・・・。

落語には、火事にまつわる噺が『火事息子』や『富久』

『二番煎じ』や『鼠穴』などいくつかの噺があるが、なか

でも『火事息子』は、神田にある質屋の大店伊勢屋

の若旦那が、火事好きが高じて臥煙(定火消し)にな

り、火事騒動の際に実家へ恩返しをする始末の噺だ。

『火事息子』は、八代目林家正蔵(彦六)も味わい

があったが、個人的には古今亭志ん朝が絶品であっ

た。かつてある作家クラブの宴席が神田明神の別館で

行われ、本殿裏にある千社札の納札碑があり、落語

好きの仲間と喜んだ思い出がある。神田明神と寄席

文字は絆で結ばれていた・・・。

橘右近の職人肌は、生来のもので、噺家に精進し、

その後、黒門町の文楽の執り成しで寄席文字家元

となった経緯は御存知のとおりである。当初は、柳

家つばめ(三代目)へ入門し、龍馬(1922~1932)、

父の名のさん三(1932年~1939)そして噺家・橘右

近と改名し活動(1939年~1946)、最後の名は柳家

さくら(1946~1947)であった。実に、大正11年

(1922)から、昭和24年(1949)までの27年間

も落語を生業としていた。

『与組紺三』は通称・紺三で江戸消防記念會(会)

の第一(區)一番組「よ組」組頭を指す。はんてん

などには、右近師の寄席文字が使用されたことも

あったそうだ。『梅森町』に関してはわかりません。

どなたか教えて下されば後学の糧としたい・・・。

【状態と発送について】

台紙に貼られた貼札は、色褪せやイタミなどの遜

色はない、あざやかな美品である。額縁は、作品を

保護するための廉価品である。送料は当方が負担

サービスします。